现代天气预报的起源_现代天气预报技术发展的条件包括资料收集的丰富

1.香港天气资讯中心的历史沿革

2.空间天气研究和预报的主要内容

3.海洋天气预报的起源

4.大气科学的发展概略

5.最早的天气预报起源于何时何地

6.降水概率80%是什么意思?

天气学是研究天气现象和天气过程的物理本质及规律,并用以制作天气预报的学科,是大气科学的一个重要分支。所以天气学的研究对象是整个地球大气,研究内容是大气中发生的各种天气现象及其演变规律。然而,在实际工作中天气学并不是来研究所有的大气物理过程,而只是研究对天气演变起重要作用的那些天气现象和天气过程。

天气学的研究已有一百多年的历史,它的发展同手段和技术的革新,以及同的发展相联系,经历了4个阶段:在20世纪20年代以前,主要用地面等,分析各种气压系统及其天气分布,这属第一阶段。20年代以后,由于探空仪的研制成功而获得了高空气象资料,从而对的研究由地面扩展到了三维空间,这是第二阶段。在这个阶段中,挪威气象学家提出了极锋学说,瑞典气象学家提出了学说。极锋学说概括了典型的极锋模型(包括气旋从初生、发展到消亡的生命史),指出在温带的移动性

天气学架构

天气学架构

气旋内,有来自极地的冷空气和来自热带的暖空气形成的分界面,这种分界面称作极锋(见)。气团学说认为:中纬度的天气变化,是由于来自不同源地的相互作用的结果。当某地为某种气团控制时,往往出现某种典型的天气。而在两种气团交绥的地方,则天气变化往往非常激烈。20世纪30年代以后,天气学进入第三阶段。其标志是理论的提出和应用。1939年,瑞典气象学家通过对大量高空天气图的分析,提出了长波(行星波)理论,并发现极锋气旋是在长波的特定位置上发展起来的,气旋的运动和发展,都和长波有密切的联系。在此阶段里,天气学开始和动力气象学结合,除了广泛应用罗斯比的长波公式外,英国气象学家R.C.萨特克利夫和挪威气象学家S.佩特森在简化涡度方程(见)的基础上,分别提出了判断地面天气系统发生、发展的条件。此外,芬兰气象学家对西风带大尺度天气系统的特性,美国气象学家C.W.牛顿对强对流风暴等做了大量的研究。美国气象学家H.里尔在热带天气分析、热带大气环流和的研究方面,都作出了贡献(见)。60年代以后,天气学进入第四阶段。由于高速电子计算机的使用,天气学和动力气象学的结合更加紧密。具体表现在对天气系统的数值模拟试验(见)和诊断分析(见)两方面,由此,对天气系统发生发展的物理机制,有了进一步的了解。同时由于气象卫星提供了人烟稀少地区(如海洋、两极、高原和沙漠地区)的大量气象资料,热带气象学和得到了迅速的发展,许多新的大气运动现象也不断发现。再由于等探测手段的不断改进,对、强对流天气的研究也更加深入了。

中国气象学家于1925年首先对中国天气类型进行了分类;沈孝凰于1931年对中国江淮流域的气旋作了研究;李宪之于1934~1936年期间对南半球和西北太平洋之间的关系进行了研究,并初步提出了两个半球之间大气环流的相互作用;卢于1943年写出了中国第一本《天气预告学》,并对30~40年代的中国寒潮和台风进行了研究;以后,对中国历史上的特大暴雨、寒潮、高原气象学和的研究,对高空切断低压(见)、中国降水天气系统和中、低纬度环流的相互作用的研究,对和热带环流的研究,以及朱炳海对气团、锋等的研究,都对天气学的发展作出了贡献。

香港天气资讯中心的历史沿革

降水概率指的是今天某个地区下雨的可能性是百分之多少。在预报的时间和区域范围内,会降雨的概率为这个数。也可以这样理解:本次针对指定的时间和区域进行的预报的准确率为这个数。

概率是个数学名词,它的直观意义是指一件事情发生的可能性。用概率形式发布的预报叫概率预报。

1966年起源于美国。通俗的理解:具备某种条件(温度、气压、湿度等)的情况下,历史上降水的概率是30%。明了降水机率预报之后,对于可能下雨的天气就可以有应对措施来减少生活上的不便。

空间天气研究和预报的主要内容

1883 香港天文台成立。

1884 开始定时作气象观测。设立热带气旋警告系统﹝香港最早的海洋气象服务﹞。设立一套以鼓形和锥体形状的目视热带气旋警告系统,用作通知离港船只台风的位置及移动方向。这个系统在1917年被一个以十种标志的热带气旋警告讯号替换。这系统在1961年6月被废除。

1885 时间球于尖沙咀警署首次降下。

1892 开始提供海港气象服务。天文台每日将24小时天气预报送到报馆,以便刊登在中午左右出版的报纸号外。

1908 透过无线电报接收船舶天气报告。位于尖沙咀讯号山(亦称大包米或黑头角)的新时间塔替换在尖沙咀水警总部的时间塔。及后由于无线电广播时间信号已被广泛使用,时间球于1933年6月30日被拆除。

1915 开始提供船舶天气预报的无线广播。

1917 一套表示本港风力的目视热带气旋警告系统在7月开始使用,替换自1884年以来使用的本地台风炮(声音)风暴讯号。这个目视系统是现时的热带气旋警告系统的起源。

1921 利用测风气球作高空探测。开始地震测量工作。

1928 天气预测在香港电台广播。

1937 设立航空气象服务。

1948 加入国际气象组织﹝IMO﹞,即世界气象组织﹝WMO﹞的前身。

1949 利用无线电探空仪及雷达探空系统测定高空气象资料。

1959 天文台设置首座天气雷达。

1961 开始测量大气中的放射性。

1964 接收极轨卫星的自动图像传送信号﹝APT﹞。

1966 在1966年开始以 95 兆赫频率直接由天文台播出6 响报时信号,并于1989年9月16日停止运作。直至今天,天文台的6 响报时信号仍继续由香港电台播出。

1967 开始发出有关雷暴及豪雨的警告。

1973 天文台设置首部计算机系统。

1975 天文台透过世界气象组织全球电信系统﹝GTS﹞交换气象资料,并全面建立了下列三组地区性专用电路:香港─东京﹝1969﹞香港─曼谷﹝1970﹞香港─北京﹝1975﹞ 开始发展首个天气预报数值模式。

1977 接收日本气象厅的地球同步气象卫星﹝GMS﹞低分辨率卫星图像。开始发出山泥倾泻警告。

1979 设置了一套由三个站组成的短周期地震仪网络。天文台首个天气预报数值模式﹝平衡正压模式﹞开始投入业务运作。接收日本气象厅的地球同步气象卫星﹝GMS﹞高分辨率卫星图像。天文台在九龙市区和启德国际机场跑道安装五个测风站,试验探测机场的风切变。1980 设置了首套铯原子钟报时系统。

1983 提供三天天气预报服务。

首两个用作提供公众天气服务的自动气象站于天文台总部及沙田建立,而另一个用作提供航空气象服务的自动气象站亦于赤 角投入运作。天文台实时雨量数据收集系统开始运行。

1985 首个粤港兴建的自动气象站于黄茅洲开始运作。设立打电话问天气服务在京士柏建立了一所辐射测量室。

1987 设立环境辐射监测计划。天文台科学主任开始主持电视天气节目。

1988 一套新的天气预报数值模式(有限区域数值模式)投入运作,集中处理影响香港及邻近区域的小尺度天气系统天文台向新闻处及香港电台传送二十三个世界城市的天气资料及预报,以便向传媒及公众发布。

1990 辐射监测及评价中心成立。

1992 一套以颜色为标记的「暴雨警告系统」开始使用。

1993 天文台开始测量高空的臭氧及辐射。

1994 天文台第一台多普勒天气雷达开始运作。

1996 天文台在因特网设立网页。成立天文台之友,加强市民和天文台的沟通及提高市民对天气服务的认识。

1997 将地震站网扩展至8个台站,并以数字式信号传送。

1998 提供互动形式的资料查询系统﹝IES﹞服务。天文台的机场多普勒天气雷达﹝TDWR﹞投入运作,每分钟探测风切变及湍流,向航机发出有关警告。推出四天天气预报服务。在1998年7月航空气象服务从旧启德机场迁移至赤?角新的香港国际机场。

1999 天文台在大帽山装置的新天气雷达系统正式启用。新系统提供高分辨率雷达数据,能更有效地监测恶劣天气系统天文台添置了一部超级计算机,用作运行一套高分辨率天气预报数值模式﹝业务区域谱模式﹞,以加强预测暴雨的能力。开始发出寒冷天气警告。开始提供紫外线指数。

2000 开设了一所位于天文台附近一幢商业大厦内的资源中心,方便市民索取资料及刊物。天文台添置了一套高效能服务器簇,以提高气象数据处理的能力。推出五天天气预报服务。开始发出酷热天气警告。

2001 天文台增强网站服务,提供文字版及有声网页,让视障人士更容易获得天气信息。

2002 由世界气象组织主办,香港天文台开发和管理的「世界天气信息服务」网站正式运作。这个是世界上首个涵盖2003 首次成功接收到从商业航机上计算机传送来的自动天气报告。

2004 全东南亚首套自动高空探测系统正式启用。

2005 天文台与广东省气象局和澳门地球物理暨气象局合作建成闪电定位网络,并推出闪电位置信息服务。

2006 天文台推出紫外线指数预测服务,方便市民考虑适当的防晒措施。 天文台在香港国际机场装置了第二台激光雷达系统,以加强风切变预警服务。2006年5月香港天文台参与了太平洋海啸警报及减灾系统成立四十多年来首次举行的泛太平洋海啸演习。天文台为2008年奥运马术比赛研发的两套实时暑热压力测量系统,已在2006年6月分别安装于沙田香港体育学院及上水双鱼河骑术训练学校。2006年12月26日吕宋海峡发生猛烈地震并引发小型海啸,香港天文台发出了有史以来首个海啸报告。天文台为世界气象组织管理的世界天气信息服务和恶劣天气信息中心网站转用worldweather 及 severe.worldweather的新域名以彰显其国际地位。在2006年年底,天文台成功引进一套全球─区域气候模式作气候预测研究之用。季度气候预报开始向公众发布。

2007 发出3号和8号热带气旋警告信号的近海平面参考测风站数目增至八个,涵盖全港。天文台台长于五月主持了部份世界气象组织会员大会的会议,这是有史以来天文台人员在世界气象组织主持的最高规格会议。

2008 天文台在其网站推出首个香港分区气温预报。

海洋天气预报的起源

13.5.3.1 科学方面——对空间过程规律性的认识

地球空间环境是太阳的电磁辐射和粒子流与地球大气、地磁场相互作用而形成的一种特定的地球物理环境,它是由中高层大气、电离层、磁层、行星际空间直至太阳表面等几个互相耦合的部分组成的复杂动力学系统。太阳是这一系统主要的能量和扰动来源,也是各种空间天气过程的根本起源。认识空间过程的规律是空间物理的中心任务。

人们早就意识到空间环境是人类生存环境的重要组成部分。对变化地磁场起源于高空电流体系的猜想可以追溯到1882年斯图尔特提出的大气发电机假设,40多年后阿普尔顿用电磁波反射的方法证实了电离层的存在。把地磁变化、北极光和太阳辐射联系在一起的第一位科学家是挪威人伯克兰(1867~1917),他的开创性的实验和理论研究把人们的思考带到了地球空间。

空间物理学经过半个世纪的发展,对地球空间的组成和结构有了深入的了解,对空间过程的物理机制有了基本的认识。空间天气学是空间物理和空间探测发展的新阶段,它将把人类对空间环境的知识变成促进人类社会进步的现实生产力。

13.5.3.2 航天活动方面

空间天气的重要性首先体现在航天活动方面。在日地空间运行的航天器遭遇的空间环境主要有以下几个方面。

(1)中性大气环境

当太阳紫外辐射、X射线的强度发生剧烈的变化时,高层大气的温度和密度也随之发生剧烈的变化,它导致在太阳活动高年和低年时,高层大气密度有很大的差别。太阳发生耀斑等短期变化时也同样会导致大气密度类似的变化。

(2)等离子体和低能带电粒子环境

航天器运行轨道上的等离子体主要是组成电离层的电子和离子。太阳电磁辐射的差异(太阳活动高年和低年)也导致电子密度有很大的差别。

沉降粒子是航天器轨道遇到的低能带电粒子,它是在地球磁场发生扰动时,原来被地磁场束缚的辐射带粒子的束缚条件被破坏,沿磁力线注入到高层大气,在低轨道上运行的航天器会受到它的轰击。它出现的区域很小,厚度往往只有几千米到几十千米,在极光带和极盖区出现的概率最高。因为它是伴随磁场扰动而发生的,所以在太阳活动高年遇到的机会较多。

(3)磁场环境

航天器轨道上的磁场主要是起源于地球内部的地磁场。磁场对航天器的直接影响主要是作用在航天器上的力矩,改变航天器的姿态。

地磁场中起源于空间电流体系的变化磁场部分,也是空间环境安全保障中的重要参数。

(4)高能带电粒子环境

高能带电粒子是影响航天器的重要环境参数,主要由来自太阳的太阳宇宙线,来自银河系的银河宇宙线,以及被地磁场捕获的辐射带粒子组成。在航天器轨道上,能量较高的粒子在地磁场的引导作用下集中到高纬度地区,表现出很强的区域特征。

通常只是在太阳表面发生剧烈扰动时才发射出大量高能粒子,其成分主要是质子。太阳质子事件的发生带有很大的随机性,并表现出很强的空间分布不均匀性和突发性。预报地球附近的太阳宇宙线强度是空间环境安全保障中的重要课题。

辐射带是由被地磁场捕获的带电粒子组成的,它们长时间地围绕地球运动,对航天器构成严重威胁。在磁场强度低于偶极子磁场的负磁异常区,如位于南大西洋的异常区,辐射带下边缘的高度比较低,在200 km左右高度上即出现辐射带粒子。在磁场强度高于偶极子磁场强度的正异常区,辐射带下边缘在1500 km以上。航天器轨道将不可避免地穿过辐射带的南大西洋异常区,因此,辐射带的高能带电粒子是影响航天器的重要环境因素。

(5)电磁辐射环境

航天器轨道上的电磁辐射环境包括太阳电磁辐射,地球和大气对太阳电磁辐射的反射,地球大气本身的电磁辐射。太阳总辐射即为太阳常数,变化很小,对空间环境的直接影响也比较小。紫外辐射、X射线和γ射线则相反,它们所占能量份额虽然较小,但强度变化大,对空间环境的直接影响大。在太阳表面发生剧烈扰动时,近紫外辐射的强度增加接近一倍,远紫外辐射强度可增加数倍,X射线则可能增加数十倍或更高。这些波长很短的电磁辐射对航天器轨道上的空间环境有很大的影响,当它们发生变化时,会引起高层大气温度和密度随之变化。

(6)流星体和空间碎片环境

流星体是宇宙空间中在太阳引力场的作用下高速飞行的固体颗粒,相对地球的速度最高可达72 km/s。流星体可分为两部分:一部分比较均匀地分布在宇宙空间之中,航天器与之发生碰撞的概率相对稳定;另一部分密集在某颗彗星的轨道附近,当地球携带航天器通过这些轨道区域时,这时航天器与它们碰撞的概率增加。

空间碎片,又称空间垃圾,与航天器的相对速度稍低于流星体的相对速度。从相对静止到16 km/s,平均相对速度为11 km/s左右。测量结果表明在300~1500 km的高度范围内的通量都很高。

在上述各种空间环境中运行和工作的航天器受到多种多样的影响,其影响形式和程度与卫星轨道和卫星功能有关。

卫星受环境影响主要表现在以下几个方面。

a.来自太阳、行星际空间和地球磁层的高能粒子不断轰击航天器表面,更高能的粒子可穿过电子器件,在电子信号串中改变数据位,导致仪器发出混乱指令或提供错误数据,这种混乱指令能引起卫星重大事故。如果地面控制人员预先注意到粒子的影响,是完全可以避免的。低能粒子可引起航天器表面带电,特别是在大的地磁活动期间。另外高能电子可造成电介质深层充电效应缩短内部器件的使用寿命。

b.剧烈变化的太阳紫外线强度不断改变着大气的密度和温度,影响卫星的轨道和寿命,大磁暴使大气加热,大气层扩张,强烈扰动低高度卫星的轨道,能危及航天飞机和机组人员的安全。

c.所有波段的通信都受到空间天气的影响,高频(HF)首当其冲,电离层的不规则性往往会造成信号的衰减。在强扰动条件下,通常在极光带附近或穿越极盖区时,电离层可将信号完全吸收,使高频传播成为不可能。信号特征可能被电离层改变,它将导致信号质量的下降,更为重要的是会使关键的通信中断,例如搜索与营救、军事行动和计算机网络等。

这些环境影响会造成一系列严重后果。例如,影响航天器轨道、姿态和寿命,对宇航员会造成辐射损伤,对航天器材料、电子器件、太阳能电池会造成辐射损伤和化学损伤,影响航天器电位,导致航天器出现软件错误,影响航天器通信和测控,影响航天器热状态。

13.5.3.3 通信与导航方面

在现代社会,离开空间通信寸步难行。各种资源卫星、军事侦察卫星、科学实验卫星、气象卫星、通信卫星、GPS等都要进行信息传输,传输所经过的空间经常发生着各种扰动,决定着传输的可能性和质量。

地面的无线电通信要借助于电离层对电波的反射,而磁暴、电离层暴等空间天气过程会对电波信道造成灾害性的破坏,轻则降低传输质量,重则使通信完全中断。

飞机和舰船导航要借助地磁场、雷达等,在磁暴期间,地磁场发生极大扰动,会使导航失灵。

13.5.3.4 地面技术系统方面

当太阳风到达地球空间时,地球的磁层—电离层—热层—中性大气系统中会发生一系列变化。其中最剧烈的活动就是磁层暴。磁层暴期间,地球空间的各个部分都发生剧烈扰动,这些扰动破坏了空间飞行器的正常工作条件,同时对地面技术系统产生极大的破坏性影响。例如,强烈变化的磁场会在地面的任何导体中产生感应电流,一旦地表有导体油气管线或电网存在,强大的感应电流就会在其中流动。强磁暴时,每千米的输油管线上有6 V的感应电压。感应电流从油气管线流过时,会造成管线的加速腐蚀,影响流量计的正常计数。感应电流从输电线路流过时,会损坏变压器和储存器。

13.5.3.5 国防安全方面

从第一个人造卫星上天,各国就把卫星在军事侦察和未来战争中的应用作为一个主要目标。空间技术在军事领域中的应用最具有代表性的是战略导弹和军用卫星。军事侦察卫星是透视高技术战争战场局势的最有力的太空兵器。

导弹和军事侦察卫星在作战应用中的问题有两个。一是对目标的打击或分辨的精确程度;二是可靠性。随着科学技术的发展,导弹武器的命中精度和侦察卫星的目标分辨率都在不断提高,空间飞行安全的可靠性也在不断提高。但是,达不到预期效果和出现意料不到的故障,乃至惨败事故的情况也是屡见不鲜的。

究其原因大致有三类,即设计(包括材料)方面的原因,操作使用方面的原因,大气与空间环境的影响。由前两类原因所造成的精度和可靠性方面的问题,通过不断的研究和使用技术的改进,在事故原因中所占比例也在逐步减小。对于第三类原因,改进依赖于对空间环境的认识。

目前军事上最关心的问题有:空间环境对导弹、卫星的影响因素及影响机理,空间热环境、电磁环境与辐射环境,微流星和碎片环境以及高层大气环境。

在航天器设计中必须考虑空间环境问题,但灾害性空间天气事件属异常情况,它与正常模型偏离较大。为了提高航天器设计的可靠性和合理性,提高其对空间环境变化的适应能力,要求尽可能准确描述灾害性空间天气过程的各种参数,评价其危害性。

作战空间的四维化使空间环境成为现代战争重要的作战环境之一,空间环境的保障势必成为未来战争的基本军事保障要素之一。空间气候、空间天气势必进入战略谋划、决策和战争全过程的各个阶段和层次。

21世纪将有更多的军事系统,包括指挥、控制、通信、导航、侦察、预警和导弹等主战武器系统进入平流层及其以上空间。这些系统的设计、研制用的全过程、全寿命管理和使用中,都将需要空间气候和空间天气的支持。

了解和认识空间天气也是利用空间天气,趋利避害,打击敌人,保护自己需要。

随着现代战争作战空间的扩大,原来已经列入军事气象保障范畴,但过去并未实施、并未受到重视的对流层以上直至电离层的广阔空间的军事气象保障问题将会逐步提到议事日程上来。这些空间是与空间天气研究空间相交叉的、最具实用价值的空间领域。随着对军事气象保障要求的不断提高,常规气象保障中的一些难题的解决也需要拓宽研究领域,需要空间天气研究的支持。

现代战争和现代军事科学的发展对空间天气保障不断提出新的需求。例如,高空风和高空风切变,中高层大气密度及其变化,电离层电子密度及其变化,地磁干扰,太阳质子事件,太阳X射线事件,太阳无线电爆发,卫星轨道上高能粒子通量。

因此,发展空间天气,对加强国防建设,增强抵御能力是非常重要的。

13.5.3.6 自然灾害方面

地磁活动与太阳活动、大气层和生物圈之间存在很好的相关关系,因而认为地磁活动性可作为太阳天气关系的“指示器”。分析研究上百年的太阳活动、地磁活动和各种气象参数资料,揭示了地磁场与低层大气气压、气温和降雨量的关系。

英国日地物理学家J.W.King在1974年建议将气象现象和与其有相关过程的地球磁场间的关系的研究领域称为“磁气象学”(magnetometeorology)。

13.5.3.7 国民健康方面

研究表明,心脏病、脑血管病和恶性肿瘤的发病、死亡与自然界的一些突发事件如太阳活动及地磁场干扰等外部因素有关,而且很可能某些外部因素在一定程度上对这些疾病的发病和病死起着诱发或加速的作用。

13.5.3.8 国民教育方面

空间天气是一个新的知识领域,一方面它密切地依赖于空间物理学对日地空间规律性的认识,另一方面它又建立在航天、通信等高技术基础之上。它的基础性和应用性极强。有关空间天气知识的宣传教育,有利于提高国民的基本素质,有助于增强公众对空间天气及其影响的认识。尤其可以使青年学生认识和理解基础性研究和高科技在当今社会中的作用,激发和引导他们关心这一对人类今天和未来有重大影响的事业,为空间天气领域不断补充高素质的科研和工程人员创造条件。

大气科学的发展概略

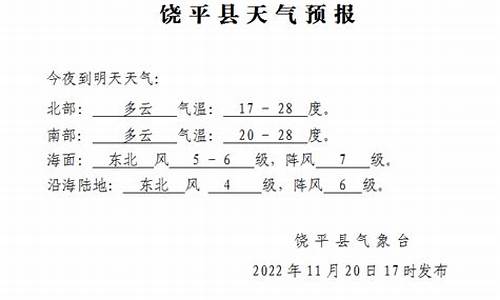

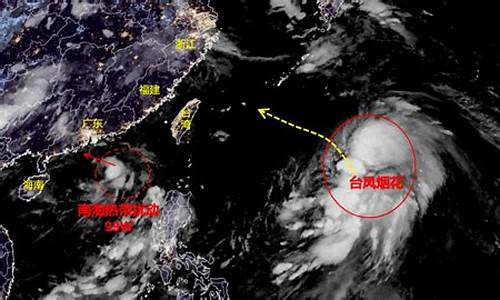

海洋气象预报起源于1853~1856年的克里米亚战争之后。 战争中,法国军舰“亨利”4号受狂风巨浪袭击

,在黑海沉没。法国巴黎天文台台长U.Le维埃尔于1855年3 月19日向法国科学院作报告,认为:“若组织观测网,迅速将观测资料集中一处,分析绘制天气图,可推断出未来风暴的运行路径。”1856年,法国第一个正规的天气服务系统建立,于1863年正式向法国港湾发布风暴警报。此后不久,欧美各国和日本也都开始拍发气象电报,绘制天气图。

最早的天气预报起源于何时何地

大气科学是一门古老的学科。有关天气、气候知识起源于长久的生产劳动和社会生活的经验之中。早在渔猎时代和农业时代,人们就逐渐积累起有关天气、气候变化的知识。中国在公元前 2世纪见于《淮南子·天文训》和《逸周书·时训解》的二十四节气和七十二候,就是从生产和生活实践中总结出来的,它又被用来指导农事活动。后来的工农业生产活动,军事活动,航海、航空、航天活动,以及对海洋、冰川、高原、空间等考察的发展,都为大气科学不断提出新的课题,推动着大气科学的发展。

17世纪以前,人们对大气以及大气中各种现象的认识是直觉的、经验性的。17~18世纪,由于物理学和化学的发展,温度、气压、风和湿度等测量仪器的陆续发明,氮、氧等元素的相继发现,为人类定量地认识大气的组成、大气的运动等创造了条件。于是,大气科学研究开始由单纯定性的描述进入了可以定量分析的阶段。这是大气科学发展进程中的一次飞跃。1820年,在气压、温度、湿度、风等气象要素的测定和气象观测站网逐步建立的条件下,H.W.布兰德斯绘制了历史上第一张天气图,开创了近代天气分析和天气预报方法,为大气科学向理论研究发展开辟了途径。这是大气科学发展史上的又一次飞跃。1835年科里奥利力的概念和1857年C.H.D.白贝罗提出的风和气压的关系,成为地球大气动力学和天气分析的基石。1920年前后,气象学家J.皮耶克尼斯、H.索尔贝格和T.H.P.伯杰龙等提出的锋面、气旋和气团学说,为天气分析和预报1~2天以后的天气变化奠定了理论基础。1783年,法国J.A.C.查理制成了携带探测气象要素仪器的氢气气球。20世纪30年代无线电探空仪开始普遍使用,这就能够了解大气的铅直结构,真正三度空间的大气科学研究从此开始。根据探空资料绘制的高空天气图,发现了大气长波。1939年气象学家C.-G.罗斯比提出了长波动力学,并由此引出了位势涡度理论(见大气动力方程)。这不仅使有理论依据的天气预报期限延伸到3~4天,而且为后来的数值天气预报和大气环流的数值模拟开辟了道路。1946年I.朗缪尔、V.J.谢弗和B.冯内古特的“播云”试验,探明了在过冷云中播撒固体二氧化碳或碘化银,可以使云中的过冷水滴冰晶化,增加云中的冰晶数目,促进降水,从此进入了人工影响天气的试验阶段。

降水概率80%是什么意思?

民谚是最早的天气预报

世界各国人民在与大自然的斗争中对天气的变化进行观测,并尝试摸索出一定的规律。天气谚语是以成语或歌谣形式在民间流传的有关天气变化的经验。

我国早在3000多年前的殷墟甲骨文中就有许多关于气象的记述。北魏贾思勰在《齐民要术》中也记述有天气谚语,如“天气新晴,是夜必霜”等。唐杜甫诗中有“布谷催春种”,它是说布谷鸟叫以后一般不会有强冷空气影响了,农家可以播种了。

还有一些天气谚语是世界性的。如中国有句“朝霞不出门,晚霞行千里”的谚语,在日本也广为流传。这句谚语在美国则以另一种韵味出现:“傍晚天空红,水手乐无穷”。

古人测天经验是今天天气预报的雏形。其中不少经验至今仍在民间流传,同时在天气预报中也还在使用。

降水概率80%的意思:指的是今天某个地区下雨的可能性是百分之八十。

在预报的时间和区域范围内,会降雨的概率为这个数。也可以这样理解:本次针对指定的时间和区域进行的预报的准确率为这个数。

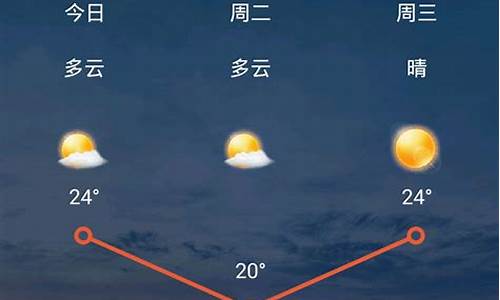

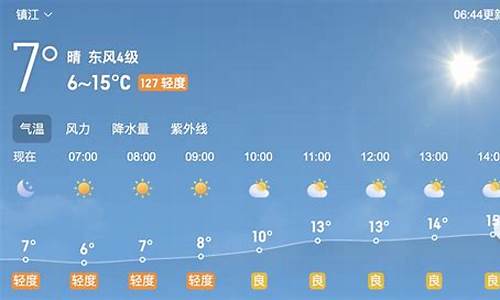

降水概率预报一般情况是晴,概率0%为不可能出现降水;晴到多云,降水概率在10%-20%之间降水的可能性很小;多云、零星降水或局部有降水,概率在30% ─50%之间时有机会出现降水。

降水概率在60%─ 70%之间降水的可能性比较大;降水概率大于等于80%时,降水的可能性很大;降水概率是100%则肯定会出现降水。

起源:

这种使用概率的天气预报,美国自1966年起使用,日本是1980年,而中国是从1995年起在北京和上海正式开始的。

而时常会提到一个比较难捉摸的词——降水概率。气象预报员常在电视上播报(或者在天气预报上显示),今天降水概率是70%。这个降水概率指的是某个地区下雨的可能性是70%。

以上内容参考?百度百科—降水概率

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。